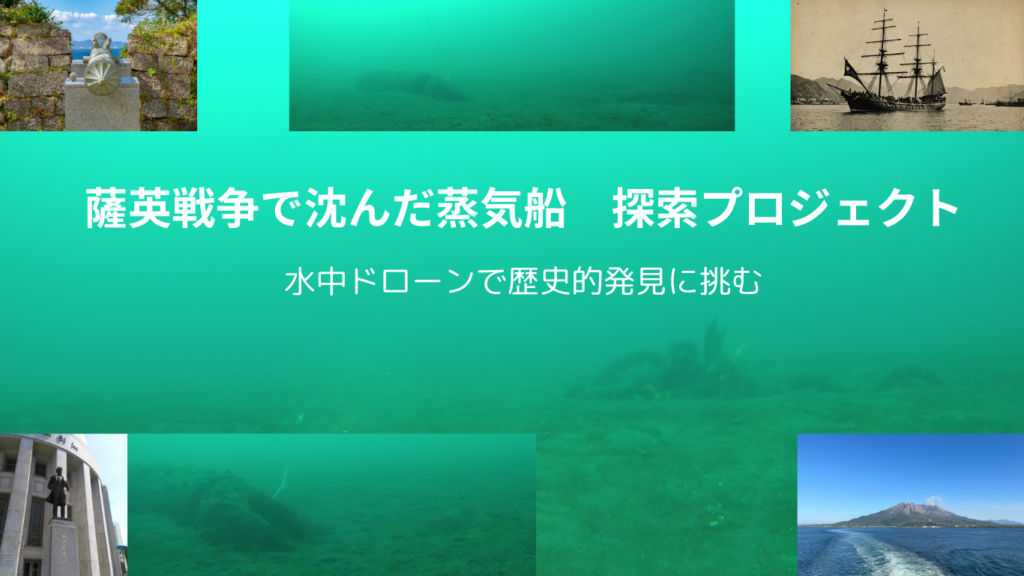

1863年に勃発した薩英戦争の時、薩摩藩が所有していた3隻の蒸気船がイギリス海軍によって錦江湾桜島沖に沈められてしまいます。

船には後の明治時代の経済界で活躍した五代友厚(薩摩藩士)が乗っていたとも伝えられています。

これらの蒸気船を発見し、当時の技術や歴史的意義を探るべく探索プロジェクトが発足しました。

時を超えて歴史の海に眠る黒船を探せ!! 黒船来航から薩英戦争の秘密

1 沈んでいる場所

探索する海域は、薩英戦争当時、イギリス海軍の艦隊が停泊していた鹿児島県鹿児島市桜島沖です。

プロジェクトチームは、薩摩藩の海軍史が書かれた書物や古地図から蒸気船が沈んだおおよその場所を特定し、ソナー調査、潜水士、水中ドローンを駆使して探索を行いました。

探索を伝える南日本新聞の記事はこちらで読むことができます。

薩英戦争砲台跡 鹿児島県肝属郡南大隅町 台場公園

2 薩英戦争とは

薩英戦争の前年に薩摩藩主、島津茂久の父久光が武蔵国生麦村(現在の横浜市鶴見区)を通行中に、軍勢に近づいたイギリス商人を藩士が殺傷した生麦事件が起こりました。イギリス側は賠償金や犯人の逮捕、処罰を求めて海軍の艦隊7隻を薩摩の錦江湾に差し向け、賠償交渉を有利に進めるため、重富の脇元(現在の姶良市)に停泊中の薩摩の蒸気船3隻(天佑丸 、白鳳丸 、青鷹丸)を奪取、乗組員を殺傷した。これを戦闘行為と判断した薩摩藩は砲撃を開始、戦闘は2日間続いたが、台風による悪天候と時化により、予想以上にイギリス海軍の損傷が大きかったため艦隊は撤退し、その後講和となったもの。

蒸気船3隻は戦闘中にイギリス海軍によって貴重品を略奪されたのち、砲撃、焼却されて海に沈められたとされています。

蒸気船 イメージ写真

3 蒸気船

1853年にペリーが来航したのち、薩摩藩は積極的に蒸気船を導入しており、1855年には日本最初の国産蒸気船『雲行丸』を完成させている。

薩英戦争で沈められた蒸気船は以下の3隻です。

青鷹丸 ドイツで建造され1863年4月に長崎にて購入

白鳳丸 1863年3月にアメリカから購入

天祐丸 1860年11月にイギリスから購入

3隻とも焼失して沈んではいるが、材質は鉄製のため、船の重要な骨組みなどは海底に残っている可能性があります。

大阪商工会議所前にある五代の銅像

4 五代友厚

1836年、薩摩藩の士族の次男として生まれる。幼少時は主君の島津斉彬より才助という名を賜り文武両道を学び、青年時に長崎の海軍伝習所に派遣され、オランダ式の航海、測量など蒸気船に関わる知識を習得する。

五代は長崎滞在時に上記の3隻の蒸気船を購入し、天祐丸の船長となっています。薩英戦争時には船奉行の寺島宗則とともに3隻の蒸気船の拿捕によりイギリス海軍の捕虜となり、艦隊の撤退後に横浜で釈放されました。

五代は藩に経済、軍事の強化の必要性を説き、イギリス留学生15名とともに使節団員として渡英し、武器や紡績機械を購入、鹿児島と大阪の堺に紡績工場を設立しました。

明治以降は、大阪造幣局の設立、英和辞典の発行、鉱山や塩田の開拓など多方面にわたって産業発展に貢献します。晩年は大阪株式取引所、大阪商法会議所(現商工会議所)を設立するなど、紡績業の発展と合わせ、大阪の育ての親と言われるまでとなり、その活躍ぶりは2015年放送のNHK朝の連続テレビ小説「あさが来た」で広く知られることとなりました。

5 水中ドローンでの調査

2025年2月16日にプロジェクトチームが集結し、まずは桜島沖の海底のソナー調査をおこないました。海底の大部分は桜島の火山灰と思われる砂地が広がっており、ソナーではいくつかの何らかの物体が存在していることを確認。その後チャーターした船より弊社の水中ドローン、QYSEA社FIFISH V- EVOを投入、海底約10m付近を約1時間潜航し、水中撮影をおこないました。

水中ドローンには左の写真のように、上部のウイング部分に360°撮影可能なアクションカメラinsta360x3を装着し、ドローンの撮影する映像とは別に360°画像の撮影も同時におこないました。防水対策としてオプションパーツとなる潜水ケース(水深50mまで対応可)でカメラを保護しています。

結果は以下の画像が撮影できたものの、360°カメラは30分以上使用を続けると高温となり、自動的にシャットダウンされていたため、1時間の撮影中後半の画像は撮れていませんでした。これまでにもカメラの温度の上昇により、潜水ケース内に気泡が発生し、画像に映り込むこともありました。

映像1

水中ドローンで潜航を始めて40分ほど経過した後、水深10m付近に突如あらわれた物体。輪状に見える部分は自然物でなく人工物である可能性が高いです。接近して撮影を試みようとしたが、海底付近には強い潮流が発生していて、ドローンが流されてしまい、その後はこの物体の場所に戻ることができなくなりました。

映像2

こちらは水深9m付近で見つかった錨状の物体。先端がスパナのような形状になっていて、かなり重量がありそうな金属でできている印象です。

脇に生えている白い棒状のものは鹿児島湾に生息している「ムチカラマツ」というサンゴの一種。右記のYouTubeでも見ることができます。

360°カメラ映像

この動画では水中ドローンに360°撮影可能なアクションカメラを 装着して、鹿児島県桜島沖海底10m付近を撮影しています。 中央に映っている白い棒状の生物はムチカラマツというサンゴの1種で 錦江湾内に生息しています。 画像は360°お好きな角度にクリックまたはスクロールして見ることが できます。

6 その後の調査

調査2日目の2月17日は強風のため出航を見合わせました。2月18日にはダイバーによる潜水調査をおこないましたが、船体は見つかりませんでした。

錦江湾は薩英戦争の約50年後1914年に桜島の大正噴火があり、当時30~50cmの火山灰が降ったとされており、蒸気船も海底に積もった火山灰の下に埋もれている可能性が高いです。今後はこちらの記事にあるとおり、採取した海底の堆積物を分析して、どのくらいの深さに埋没しているかを推定することになりました。

左の写真はプロジェクトチームがソナーの映像を分析して、物体の所在地を確認しているところ。

沈没船 イメージ写真

7 水中ドローンを活用して水中遺産発見

2009年に発効したUNESCOの水中文化遺産保護条約によれば、水中文化遺産とは100年以上水中にあった、遺跡や船舶、積載物など人類の存在のすべての痕跡を指します。

平成24年には、長崎県松浦市鷹島の海域で1281年の蒙古(元)襲来時の軍船、武器、陶磁器などが見つかっています。海洋国家日本の近海には膨大な水中文化遺産が存在しているはずですが、水中にあることで、埋まってしまっているなど発見されにくい、判別がつきづらいため、現在遺産として登録されている件数は387遺跡(平成29年文化庁)にとどまっています。

これまではダイバーのみが見つけることのできる限られた世界であったものが、水中ドローンの普及により、身近なものとなってきております。

水中ドローンでの調査のご依頼は